メダカの病気

メダカは基本的に丈夫で飼いやすい観賞魚であるが、飼育していると病気になってしまったり、新たに導入した際に病気を持ち込むこともある。体の小さなメダカは、病気の発症に気づくのが遅れると、体力をすぐに消耗してしまい、重症化してしまうこともある。基本はしっかりと管理し、病気を出さないことではあるが、日々しっかりと観察し、少しの異常も早期に発見することで早めの対処を心がけるようにしたい。

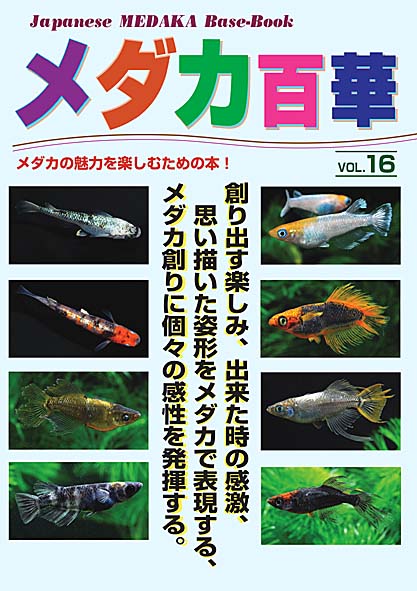

体に細かな粉を吹いたような症状

その見た目からコショウ病とも呼ばれるウーディニウム症に罹ってしまった。

ウーディニウム症は、鞭毛虫類が体表に寄生することによって発生する病気である。観賞魚の体に白い点が散らばる症状の白点病がよく知られるが、ウーディニウムは白点病よりも細かく、コショウをまぶしたかのように見えるのが病名の由来である。

初期の段階では体に付く小さな点も少なく見えにくいため、ある程度症状が進んでから気づくことが多い。特に白っぽい体色のメダカでは見えにくい。

黒い体色のメダカでもじっくりと見ないと気づかないこともある。症状が進むと、全身をびっしりと粉に覆われ、餌も食べなくなり衰弱してしまうので、早めに対処する。

白点病が水温の上下など季節の変わり目や移動後に発症するのに対し、ウーディニウム症は水質の悪化が原因で発症したり、新たに導入した際に持ち込んだりもする。

白点病は水温をあげて対処するが、それではウーディニウム症には効かないので、しっかりと区別しておきたい。汚れた飼育水が原因のため、まずは水換えやろ過器のチェックを行い、水質の安定に努める。普段から清涼な環境を保てていれば、発症を防げるものではある。餌の与えすぎや水換えのペースを確認することで予防を心がけたい。

発症しても、初期であれば比較的治療は容易ではある。治療には塩と隔離用の容器を用意する。

数匹程度であれば、小型のプラケースなどでよい。それまでいた容器に塩を投入することを考えるかもしれないが、その容器内は水質が悪化しているので、メダカを取りだして洗うようにする。また、塩は水草にはよくないので、水草の入った容器に塩を投入するのは避けたい。

水1リットルに対して5g程度の塩を投入し、経過を観察する。初期段階であれば、数日で体に付いた粉は消えていく。

ウーディニウム症は水質の悪化により発症することがほとんどなので、日々の管理をしっかりすることで予防を心がけたい。