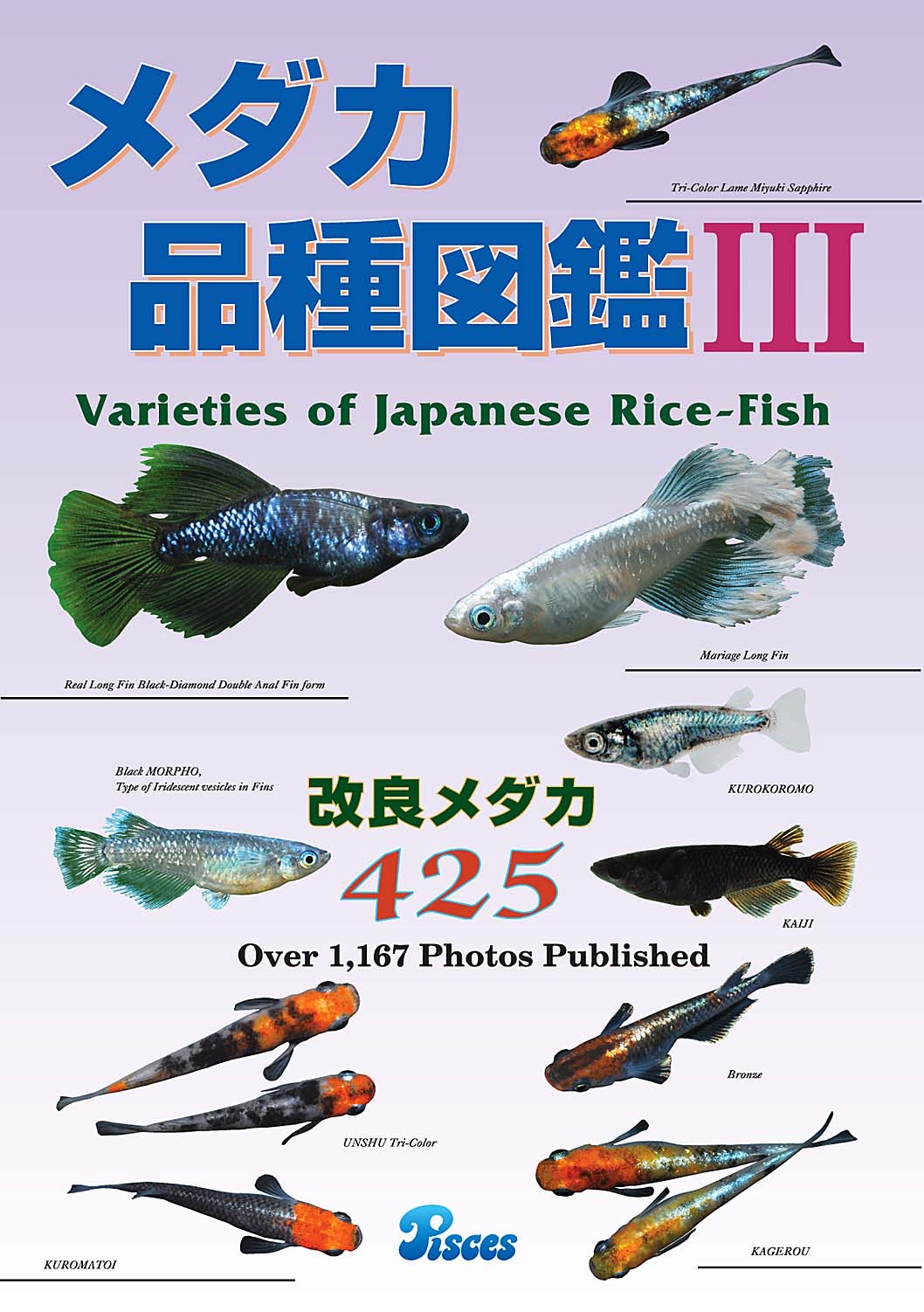

全身体内光系 体内の輝き

体内に独特な輝きを持つ全身体内光メダカ。これは自ら発光しているのではなく、体内にあるグアニン層が光を反射することで輝いて見えるものである。

この輝きの範囲は、個体によって様々である。頭の後ろから尾まで文字通り全身に及ぶものから、途切れ途切れに入ったり、上半身または下半身だけだったりと、様々な表現を楽しむことができる。最近では、全身体内光由来の“百式幹之”などから、より黒みの強い特徴を持つ個体を選抜累代したり、黒幹之などの黒系の品種と交配することで、黒みが増した姿にも改良が進められている。埼玉県『行田淡水魚』作出の“北斗”が交配され、“北斗”由来の背中線上に暗色の縦条を持ったり、脊椎骨に沿って黒い色素が集まる特徴を持つ全身体内光も数多く見られる。

“黒百式”の黒さは、単純に体色が黒いというのではなく、体内から黒さが滲みでるような表現である。

その黒さの上に体外光が乗ることで、独特な青みが見られることもある。同じ全身体内光由来である“緑光”との交配も、こうした表現に影響を及ぼしている。

こちらは、徳島県『阿波めだかの里』による“緑光”ד北斗”のF2個体

バックの色合いによって、まったく異なる印象を受けるように見えるが、同じ個体である。全身体内光や“緑光”などは、こうした見え方をする特徴もある。体外光が大きく発達すると、背を覆うことで体内光が見えなくなってしまうのだが、この系統では細めの体外光表現のため、しっかりと体内光を楽しむことができる。“緑光”からの輝きも楽しめる姿である。

ちょっと角度を変えてみると、体内光表現の特徴がよくわかった。

輝きの元である体内のグアニンは、層状態で体の中にあるため、上から見るとよく見えるのだが、水槽などで横から見ると、その特徴はまったく見えなくなってしまうのである。ちょっとななめにして見ると、層になっているグアニンが確認できた。

上見鑑賞に特化した全身体内光であるが、“緑光”との交配や“黒百式”の登場などで、新たな楽しみ方も増えている。