毎日、とんでもない暑さ(汗)

春から産卵させてきたメダカの稚魚、幼魚も成長してきた時期、親魚と次世代の魚の世代交代の時期でもあるだろう。

「十分に採卵を終わった種魚たちをどうするか?」と言えば、自分の場合は、積極的に異品種交配する種親として流用することが多い(苦笑)

『メダカ百華』など、メダカ関連の書籍を作るために各地の作り手の方々の取材をさせていただき、メダカの撮影をしているのだが、素晴らしい個体の撮影をすればするほど、その品種をわざわざ自宅で飼育、繁殖させたくなくなるという副作用が出る(汗)

著名な作り手の方が作るメダカ以上のものを作るには並大抵の努力では出来ないことを知ってしまうので、どうしても「新たな表現が出来るかもしれない!?」という方向で飼育容器を使いたくなるのである。

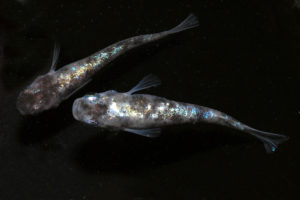

これは、三色ラメ体外光のハネで出た白ブチラメのメスたちである。わずかに朱赤色を持っているものもいるし、単なる白ブチのラメでも体外光でもなさそうな個体もいる。

この品種としての種親候補には選ばれないであろうメスを見ているうちに、

この白ラメ幹之のオスを交配しておきたくなったのである。

「何を作りたいのか?」と聞かれると困るのだが(苦笑)、メスの持っている素質をそれぞれ顕著に表したいと思っているのである。

これがメスの単体写真であるが、三色ラメ体外光としては絶対に種親には使わない個体なのだが、感覚的に「捨てがたい」と思っただけである。それができるところもメダカの魅力と言えるかもしれない。

この二匹は、こちらも“あけぼの”から出てくる非透明鱗性の白ブチのメスである。“あけぼの”を繁殖させていると出てくるタイプなのだが、“あけぼの”作りをするなら、こちらも選ばれないメスになるだろう。

ただ、目的もなく飼っていた?生きていた?メスだったのだが…

こちら、徳島県にある『阿波めだかの里』さんが春先に、“紅薊”ד灯”のF2としてヤフオクに出品されていたものを落札して飼っていたものである。

これが同時に落札していた“紅薊”ד灯”のF2のペアである。これ同士ではかなりな数を既に採っていたので…

そのうちの“紅薊”血統を強く表したオスを、“あけぼの”からの白ブチタイプのメスと交配することにしたのである。これも目的というものは具体的にはなく、「採ってみよう!」と思っただけである。

余った個体同士で、ただ「やってみよう!」と思っただけなのだが、これがまた飼育への集中力を高めてくれるきっかけにはなるのである。

今日、産卵床を見てみると、既に両方の組み合わせ共に最初の産卵の卵を付けてくれていた。

暑い中だが、またワクワクしながら様子を見ることが出来るようになった。毎朝、水換えと餌やりだけで、シャツは汗でびっしょりになるのだが、目的をいくつも持っていれば、クソ暑さを忘れる?ことが少しは出来るのである。

皆さんもインスピレーションが働いた組み合わせが見つかったなら、異品種、異系統交代を一つでも楽しんでみてはいかがだろう?