久々にメダカ撮影! “紅帝”と呼ばれる改良メダカ

昨年の金魚シーズンも終わり、いきなりグッピーやベロネソックスを飼い始めたのだが、屋外ではメダカたちが厳しい越冬期間を過ごさせていた。

本格的なメダカ撮影は来月からと思っていたのだが、コンディションの良い、楊貴妃メダカの一型、“紅帝”の直系を広島県福山市の須賀さんから、黒系メダカの中でも昼夜を問わず体色の黒さが変わらない“オロチ”を素晴らしい幹之スーパー光、星河などを作られている中里氏から提供頂き、俄然、撮影する気になったのである。

こちらが“紅帝”のフルサイズの親魚である。

楊貴妃メダカの一型であるが、その基調色の赤橙色の色の濃さは見事である。

“紅帝”は、広島県福山市在住の栗原親子が累代繁殖させ、日本メダカ品評会などで数々の受賞歴を重ねてきた楊貴妃メダカの一型である。栗原親子は品評会出品時は“楊貴妃”として出品されてきたもので、楊貴妃メダカから次期種親を選別し、栗原さんの飼育環

境、飼育方法によって現在、“紅帝”として高い人気を得た楊貴妃の一型に磨き上げられたのである。

この“紅帝”、他の楊貴妃メダカの系統に比べ、室内でも朱赤色が濃くなる傾向があり、室内で飼育するとなかなか朱赤色が揚がらなかった楊貴妃メダカを、熱帯魚のように室内で楽しめる系統とも言える。成魚になり、月齢を重ねる毎に独特の朱赤色が濃くなるところを楽しめる。

こちらはオス個体で、須賀さんが、栗原養魚場で選び、種親として使われたフルサイズの個体である。

こちらはメス個体で、楊貴妃メダカの系統で普通に見られるように、オスより体色の濃さが顕著である。

この“紅帝”からは、基調色がもっと透明感があり、ヒレの外縁や体の周囲が強く赤桃色を呈するものも出てくる。それを系統というかは未だ結論を出していないのだが、そのタイプは太陽光の影響がなくても、ヒレの外縁や体の周囲が強く赤桃色を呈する。そういった微妙な点に注目するのも、改良メダカの楽しみ方の一つである。

様々な改良メダカが作られているが、この楊貴妃の各系統は、いつ飼っても、奥深い魅力が楽しめるのである。

現在、自宅で久保楊貴妃、楊30、浜楊31を系統維持しているのであるが、今は越冬中!浜楊31は昨年、作り直しが出来たので、体形もしっかりしてきた。この春、全てが産卵してくれるのが楽しみである。

改良メダカは上見で撮影する方が多いが、横見で、奇形をしっかりと見極め、少しでも脊椎骨に問題がある個体は全てハネて、厳選した次期種親を使うようにしてもらいたい。

「珍しい表現だから、多少、奇形があっても…」と飼育者が妥協しては、その奇形は子孫に遺伝してしまうことがほとんど!やっぱり改良メダカは顔と体形の美しさが命なのである。

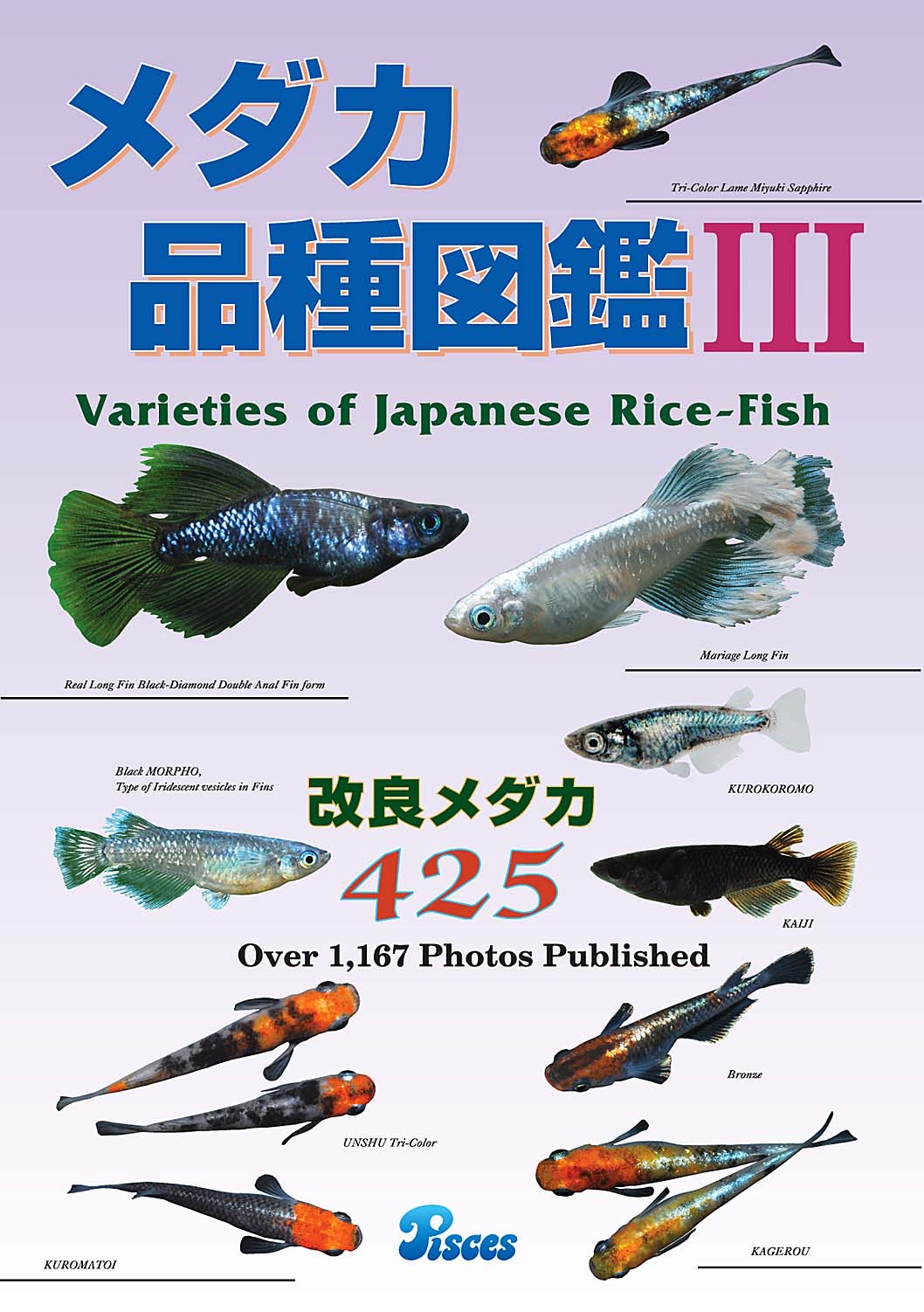

改良メダカに関して、真面目に作った本である。

今年の初夏に『メダカ百華 第4号』を発刊するので、これから再び、様々なメダカを撮影予定である!

ご作者どの

初めまして、どうぞよろしくお願い致します。

中国の施と申します。メダカを好きです。

一つお願いがございます。この文章最後の図を以下のforumのアイコンにしたいです。よろしいでしょうか。businessのためではなく、中国でメダカ好きな皆さんはネットでcommunicationする場所です。

http://tieba.baidu.com/f?kw=%E8%A7%82%E8%83%8C%E9%9D%92%E9%B3%89&fr=index&red_tag=s1535449071

ご回答をお待ちしております。

obzsdh@163.comにご返信してお願いできますでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

施 様

どうぞお使いください。

森

森 様

ご許可いただきまして、感謝いたします!承知いたしました。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

去年の秋からメダカを飼いはじめ、今年メダカが卵を産み始めました。

どんどん稚魚が大きくなっていますが、これからどんな管理をして良いのか分かりません。

何冊か本を買い読みましたが、稚魚が大きくなった時の対処法は書いてありません。

稚魚が育ったら親と同じ水槽に戻して良いのでしょうか?それとも近親繁殖を避けるため親とは別の水槽にしないといけないでしょうか?

そんな悩みが解決する本ありますか?

あるなら買いたいです